暑期“三下乡”|-铸牢中华民族共同体意识之喜德行,探彝族文化,传非遗薪火

发布时间:2025年07月09日 作者:旅游与城乡规划学院 字体: 大 中 小 浏览次数:

以木为骨、以漆为衣,一道道工序打磨的温润质感

那碗碟上的纹饰,

似乎藏着日月星河的故事

满墙的彝文字符

从古老经卷到现代记录,这些字符像无声的信使,

串联起彝族同胞千年的历史记忆

漆器之韵,彝文之美,非遗的薪火在节日的火光中传递

当“三下乡”的脚步与彝族文化相遇,青春便染上了 “传承” 的底色。

7月6日,旅游与城乡规划学院暑期“三下乡”志愿服务队16名学生队员,在党委副书记、纪委书记张卓然,分团委副书记马文琼,学生第一党支部书记车孟霞的带领下,走进凉山州喜德县,开启彝族文化探寻之旅,在彝族漆器展览馆与语言文字展览馆,触摸非遗温度,感悟“传承”的星火。

一、漆器之韵-彝族漆器展览馆

喜德,这里宛如一颗镶嵌天地间的明珠,闪耀着彝族文化的独特光芒

第一站,

我们走进的是彝族漆器展览馆

馆内漆器色彩鲜艳,红、黄、黑三种颜色相互交织

构成了独具特色的图案

有象征吉祥的日月星辰

有寓意丰收的牛羊谷穗

队员们,伫立在展台前,俯身认真观看

仿佛透过纹饰中的文化符号,置身于彝族人生活的画面

通过直观触摸

|

|

深入感受了彝族文化的厚重底蕴,惊叹于传统工艺的精湛。

|

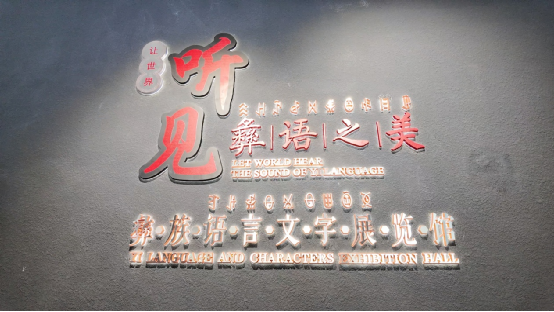

二、彝文之美-彝族语言文字展览馆

喜德是凉山彝族的母语之乡,彝族语言文字是喜德文化的又一大特色。

它不仅仅是一种交流的工具,更是彝族人民情感的寄托。

第二站,

我们踏入彝族语言文字展览馆,

满墙的彝文字符, 我们为之震撼

“沉浸式体验”是关键词

队员们凑近字符墙,试图从笔画走势里,窥探出彝族先人的智慧,

在展示区,触摸彝文书写的独特韵味

戴上耳机,聆听彝语歌谣里的山河情长

数字化的展现,重现了彝族服饰和生活场景

这些展品,早已不是冰冷的物件,而是彝族同胞代代相传的“精神纽带”。

三、传承“薪火”-喜德火把节

如果你在“三下乡”期间恰逢火把节,那可真是幸运

恰逢喜德火把节的最后一天,傍晚,男女老少皆抱着一捆干柴

陆陆续续向母语广场的路旁草地走去

火把节提前点亮了黄昏

彝族音乐在空中回响

队员们,难得看见这样的风俗民情

举起相机,激动拍下张张精彩瞬间

在火把节的火光中,我们感受彝族人的热情与节日的非凡

大人将手中的火把点燃后递到孩子们手中

彝族小孩们挥舞着手中的火把

也许这就是文化的传承

此刻, “薪火相传”具象化

四、青春感悟,共情传承温度

“以前对彝族文化了解不多,这次亲眼看、亲手摸,亲耳听,才真正理解了传承的意义。”队员们感叹道。“三下乡”活动让我们有机会走进喜德,走进彝族文化深处。在这里,我们学习了彝族漆器技艺,感受彝族语言文字的神秘,体验火把节的热情,增强文化认同感,进一步铸牢中华民族共同体意识。行程的最后,旅游与城乡规划学院“三下乡”团队在母语广场立柱前合影留念,让我们带着对彝族文化的敬畏和热爱,在接下来“三下乡”的行程中延续精彩。

文、图|旅游与城乡规划学院师生 马文琼 胡秋

一审一校 张卓然

二审二校 汪 腾

三审三校 姚小波

下一篇:

打印本页 关闭

川公网安备51340102000022号

川公网安备51340102000022号